54

Revista de Educación •

Cultura

cubría como una tapa el resto de tierra que tenía debajo.

Y Tales de Mileto, quien aseguraba que nuestra Tierra

descansaba encima de agua. Y el propio Aristóteles, basado

en la posición de la estrella polar entre Grecia y Egipto,

estimó que el tamaño de la Tierra era equivalente a 400.000

estadios, es decir, alrededor de 64.000 kilómetros, pero por

falta de precisión en las cifras él mismo se vio impedido de

llegar a una conclusión aceptable.

Las muy buenas observaciones de la cosmología

aristotélica coexistieron con una serie de prejuicios

místicos y estéticos. Se creía, por ejemplo, que los cuerpos

celestes eran indestructibles y no renovables y también

inalterables. Todos los cuerpos que existían sobre nuestro

planeta se consideraban impecables y eternos, una idea

que perduró muchos siglos, hasta cuando Galileo aseguró

que la superficie de la Luna era tan imperfecta como la de

nuestro planeta y que estaba llena de montañas y cráteres,

incluso en ese momento causó críticas y escándalo entre

quienes todavía dominaban el pensamiento europeo.

Digno de ser mencionado es el matemático y

astrónomo, Aristarco de Samos (310-290 a.C). En sus

obras presenta el modelo heliocéntrico, que fue luego

rescatado por Arquímides en su libro “El recolector de

arena”. Allí Aristarco plantea que el universo es muchas

veces mayor de lo que sus contemporáneos creían, que las

estrellas y el Sol permanecen inmóviles, que la Tierra y los

otros planetas giran alrededor del Sol en la circunferencia

de un círculo y que el Sol se encuentra en medio de la

órbita, es decir, tenía una concepción heliocéntrica y

no geocéntrica del sistema astral, pero no manejaba el

concepto “elíptico”, lo que le impidió patentar su tesis.

Eso sucedió 14 o 15 siglos antes de que lo planteara

Nicolás Copérnico.

El Almagesto es un compendio sobre astronomía,

cuyo autor es Claudio Ptolomeo, estudioso de Alejandría.

Esta obra contiene modelos geométricos relacionados

con tablas mediante las cuales se puede calcular

indefinidamente los movimientos de los cuerpos celestes.

Todos los logros greco-babilónicos hasta el siglo II a.C,

se resumen en este trabajo, que incluye un catálogo

con más de 1.000 estrellas fijas. La cosmología del

Almagesto dominaría la astronomía occidental durante

los 14 siglos venideros y fue siendo complementada con

el desarrollo de nuevos instrumentos, como el astrolabio,

que revolucionó la forma de observar y medir los datos

astronómicos. Los romanos aprovechaban también estos

adelantos para utilizarlos en las técnicas de navegación,

arquitectura y para hacer presagios.

¿QUÉ PASÓ EN LA EDAD MEDIA Y EL

RENACIMIENTO?

La Edad Media en Europa Occidental (siglos IV al XVI),

fue una etapa de muchas dificultades para la producción

intelectual en general. Y la astronomía en particular

también sufrió un estancamiento debido a que los escritos

de la antigüedad clásica estaban en griego y las pocas

traducciones eran solo resúmenes simplificados y textos

prácticos, ya que ese idioma estaba en desuso. Sin

embargo, algunos connotados escritores e historiadores

transmitieron las antiguas tradiciones en latín, como lo

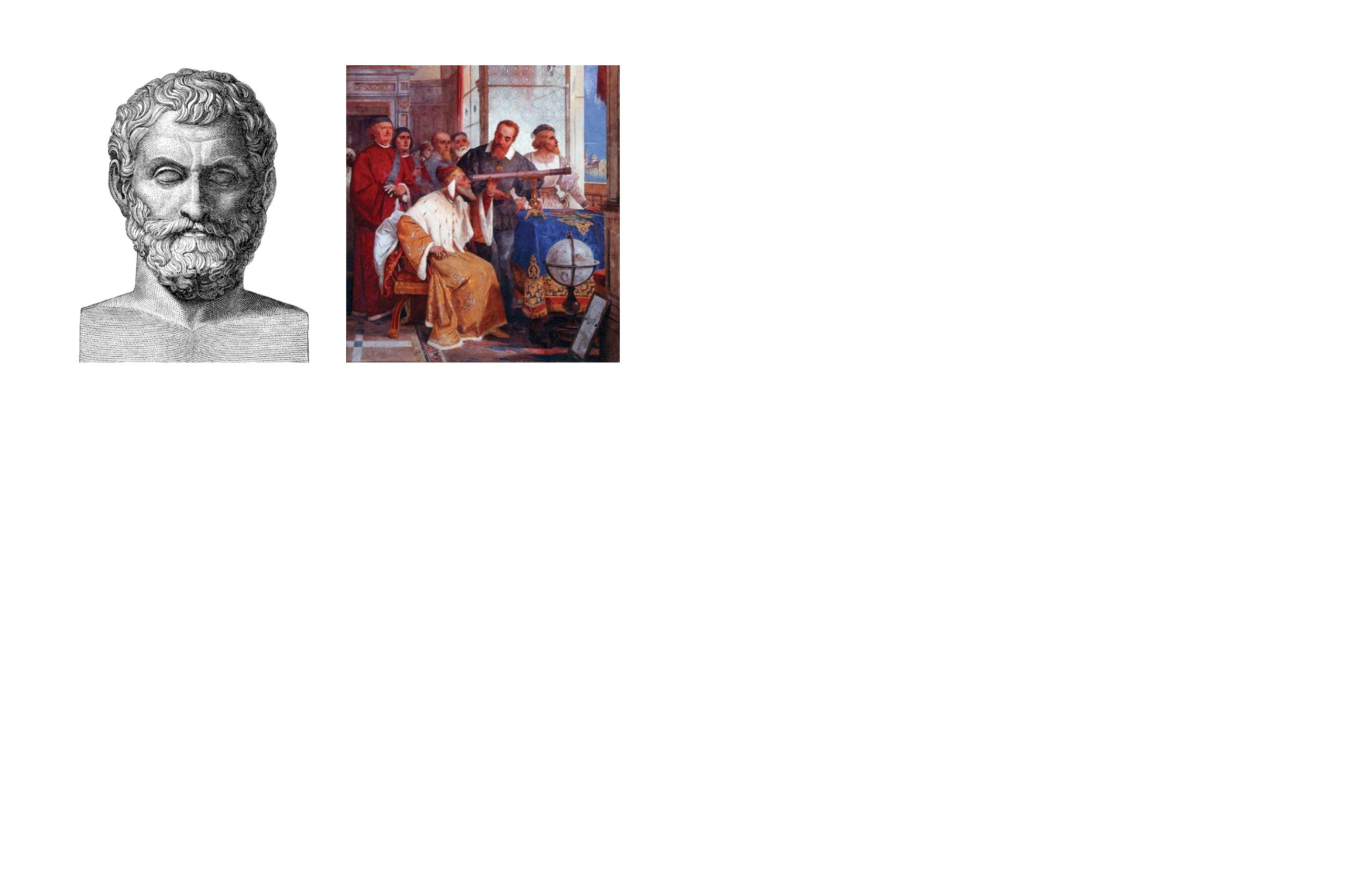

Galileo Galilei y uso del telescopio. Imagen: dominio público.

Tales de Mileto. Imagen: dominio público.

55

Revista de Educación •

Cultura

hicieron Plinio y Marciano Capella, junto a varios otros

estudiosos. En el siglo VI, ese esfuerzo queda ilustrado

con el obispo Gregorio de Tours, quien había aprendido

astronomía gracias a Capella y empezó a emplear

dichos conocimientos para crear un método con el cual

los monjes mirando las estrellas podían determinar sus

tiempos de oración por las noches.

Mientras, en el siglo VII, Beda, el monje benedictino

de origen inglés publicó un texto titulado “Sobre el

cálculo del tiempo”, que brindaba a los eclesiásticos

la información práctica para calcular con exactitud la

fecha correcta de la Pascua, usando una fórmula llamada

“computus”, la que siguió vigente y tuvo gran importancia

para la educación del clero hasta mucho después del

surgimiento de las universidades en el siglo XII.

Fue en Torum, la actual Polonia, el lugar donde nació

el gran genio de la astronomía Nicolás Copérnico, quien

revolucionó el campo de esta disciplina al descubrir y hacer

pública su hipótesis de un sistema heliocéntrico, en el cual

la Tierra orbitaba en torno al Sol, esto en oposición con el

clásico (hasta ese momento) sistema tolemaico, en que los

movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como

centro nuestro planeta. A raíz de ello se hizo respetable en

el ámbito de la astronomía, ya que además era médico,

experto en derecho canónico y economista, todo lo que

ejerció a lo largo de su vida y bajo una mirada humanista.

Copérnico fue un aporte decisivo a la ciencia renacentista.

Falleció en Frombork, ciudad al norte de Polonia, en el

año 1543, pocas semanas antes había sido publicado

su libro titulado “Sobre las revoluciones de los orbes

celestes”, que contó con la anuencia del Papa Clemente

VII. Y además tuvo el apoyo “estratégico” del conocido

astrónomo protestante Rheticus, quien estaba convencido

de que su contenido era valioso y debía darse a conocer y,

a modo de resguardo de las críticas y ataques que podía

sufrir Copérnico por contradecir a la Iglesia que mantenía

la teoría geocéntrica, él mismo se ocupó de buscar la

imprenta e incluso dejó que los editores escribieran el

prólogo sin firmarlo y quedó con autor desconocido.

EL TELESCOPIO Y LOS HALLAZGOS DE GALILEO

En el año 1610 fue construido el primer telescopio por

Galileo Galilei, quien en su libro “Sidereus Nuntius”

describe cómo lo hizo: “Basándome en la doctrina de la

refracción, primero preparé un tubo de plomo, en cuyos

extremos coloqué dos lentes, los dos planos en una de

sus caras, mientras que, en la otra punta, uno de los

lentes era convexo y el otro cóncavo”. Con este primitivo

aparato, Galileo se convirtió (un siglo después) en el

principal promovedor del sistema copernicano. Además,

descubrió que la superficie de la “Luna no es lisa y pulida,

sino que está llena de protuberancias, profundas lagunas

e infructuosidades”, asevera y lo demuestra en su libro

con un dibujo. Y un hallazgo más espectacular aun fueron

los satélites de Júpiter, a los que bautizó como astros

“mediceos”, en honor a los Médicis florentinos. “Hay

cuatro estrellas en el cielo que se mueven alrededor de

Júpiter como Venus y Mercurio lo hacen alrededor del

Sol”, ratificó en su momento. El instrumento es catalogado

como el más revolucionario de todos los tiempos.

La obra con sus descubrimientos será la que lleve al

maestro, considerado el padre de la ciencia moderna, a

enfrentar, en 1633, la Santa Inquisición. El nuevo Papa

Urbano VIII (Cardenal Maffeo Barberini), cuya elección

había llenado de júbilo al mundo culto en general y en

particular a Galileo, a quien le había mostrado su afecto,

le dio confianza y ánimo para editar su gran obra de

cosmología copernicana: “Diálogo sobre los dos máximos

sistemas del mundo”, en la que confrontaba el sistema

tolomeico frente al copernicano. Esta publicación hizo que

sus enemigos lo acusaran a Roma y que fuera llamado a

responder ante el Santo Oficio.

Así el 12 de abril de 1633, Galileo, a sus 70 años,

fue sometido a un humillante y fatigoso interrogatorio

que duró 20 días, debido a que su libro era, según los

inquisidores: “Execrable y más pernicioso para la Iglesia

que los escritos de Lutero y Calvino”. Fue encontrado

culpable, debió pronunciar de rodillas la abjuración de

su doctrina y fue condenado a prisión perpetua, ya que

el Papa le perdonó la vida. Se cuenta que su orgullo y

terquedad, tras su vejatoria renuncia a sus creencias,

lo conminaron a dar con uno de sus pies un enérgico

golpe en el suelo y a proferir la famosa frase: “Y sin

embargo se mueve…”, refiriéndose al planeta Tierra.

Aunque no pudo evitar que muchos correligionarios

no le perdonaran la “cobardía de su abjuración”, eso

ensombreció y le amargó la última etapa de su vida.

Alejado y en silencio, así transcurrió el resto de su

existencia en su quinta de Arcetri, ya que le suavizaron

la pena y le permitieron que la cumpliera como arresto

domiciliario y no en la cárcel. También debía recitar

semanalmente unos salmos a modo de penitencia.

Vale destacar que, en 1992, es decir, tres siglos y

medio después de su muerte, la comisión papal a la

que Juan Pablo II le había encomendado la revisión

del proceso inquisitorial, reconoció el error cometido

por la Iglesia Católica en el caso de Galileo Galilei.

DESDE LAS LEYES DE KEPLER HASTA LAS DE

NEWTON

A partir de 1600 el astrónomo y matemático alemán,

Johannes Kepler, se dedicó de lleno a la astronomía,